さまざまなスポーツに使える、おすすめ基本スキル( 跳ぶ/走る/潜る/渡る)

2025/07/09

ミニハードル・サイドジャンプ(跳ぶ)

練習ポイント

- ・頭から足首までが一直線の姿勢を意識します。腰が反りやすいため、少しお尻が上がってもOKです。

- ・リラックスした状態から“素早く”フロントブリッジの姿勢を取ります。

- ・フロントブリッジをキープした状態では力まず、自然な呼吸を続けます。

ミニハードル・サイドジャンプ

このトレーニングは、360°の方向に瞬時に対応できる体のコントロール力を養い、着地時の安定性を高めることを目的としています。ミニハードルを置き、その横に立ちます。腕を大きく振り、ミニハードルの上を飛び越えて反対側へ着地します。着地の際は、パワーポジションをしっかり取って体のバランスを保ちます。

真上や前後のジャンプだけでなく横方向へのジャンプを加えることで、体幹の安定性が高まり、普段とは違う動きに対する対応力を鍛えられます。実際のスポーツでは360°あらゆる方向からの刺激や相手の動きに対応する必要があるため、横だけでなく前後、斜め方向でも行ってみるとより実践的なトレーニングになります。動きに慣れてきたら、ジャンプの幅や高さ、スピードを少しずつ上げて負荷を調整しましょう。

■パワーポジションの確認

パワーポジションとは、素早い動きを行うための準備姿勢で、スポーツで瞬時に力を発揮しスムーズに動き出すための基本です。足は肩幅より少し広めに開き、つま先は膝と同じ方向を向けます。背中をまっすぐに保ったまま上体を前に傾け、お尻を後ろに引くように股関節を曲げます。股関節と同時に膝も曲げ、上体とすねが平行になるくらいでキープします。肩に余計な力を入れず、肩甲骨を軽く寄せて安定させるのがポイントです。

■どういったプレー場面にそのスキルが活かされるか

対人スポーツで相手の攻撃をブロックしたい場面、ラグビーやバスケットボールでの左右への素早いステップ、野球やソフトボールで自分より高いボールを捕球するときなどに活かされます。着地の安定性が高まることで衝突や予期しない方向転換にも耐えやすくなり、下半身や腰への負担を減らしケガ予防にもつながります。

■上達・意識ポイント

種目を行う際はテーマを持って取り組むことが重要です。「着地の際にここに足を置く」「腕をしっかり振ってジャンプする」など、動作の条件を明確にすることで質の高い練習ができます。ジャンプ前は股関節をしっかり使って溜めを作り、着地の際もお尻を後ろに引くイメージを持ちましょう。膝を曲げることだけを意識すると前ももに負担がかかりやすくなりますが、股関節を使うことでお尻の大きな筋肉を動員でき、効率よくジャンプできる上に膝への負担を軽減できます。

■コーチや練習を見守る保護者の方に対する着目ポイント

着地時に膝が内側に入っていないか必ずチェックしましょう。ジャンプ系のトレーニングは強度が高いため、膝が内側に入ると靭帯や関節に不必要なストレスがかかり、怪我の原因になります。つま先の向きと膝の中心が同じ方向を向いているかが安全の目安です。

■コーチや練習を見守る保護者はどう声がけしてあげると習得につながるか

「パワーポジションを取って!」「膝はまっすぐ!」「お尻を後ろに!」などシンプルな声かけが有効です。ミニハードルジャンプの前にスクワットを行い、パワーポジションや膝の方向を確認してから始めると意識づけがしやすくなります。

■強度をあげるための工夫

・スタート位置をミニハードルから少し離し助走をつけて行う

・ミニハードルの下に台を置き高さを上げる

・ジャンプ中に方向転換や指定された着地点を組み合わせるなど条件を変える

こうした工夫により、体幹の安定性と下肢の爆発的な力発揮がさらに鍛えられ、試合に近い複雑な動きに対応できる身体づくりが可能になります。

ラダーステップ(走る)

練習ポイント

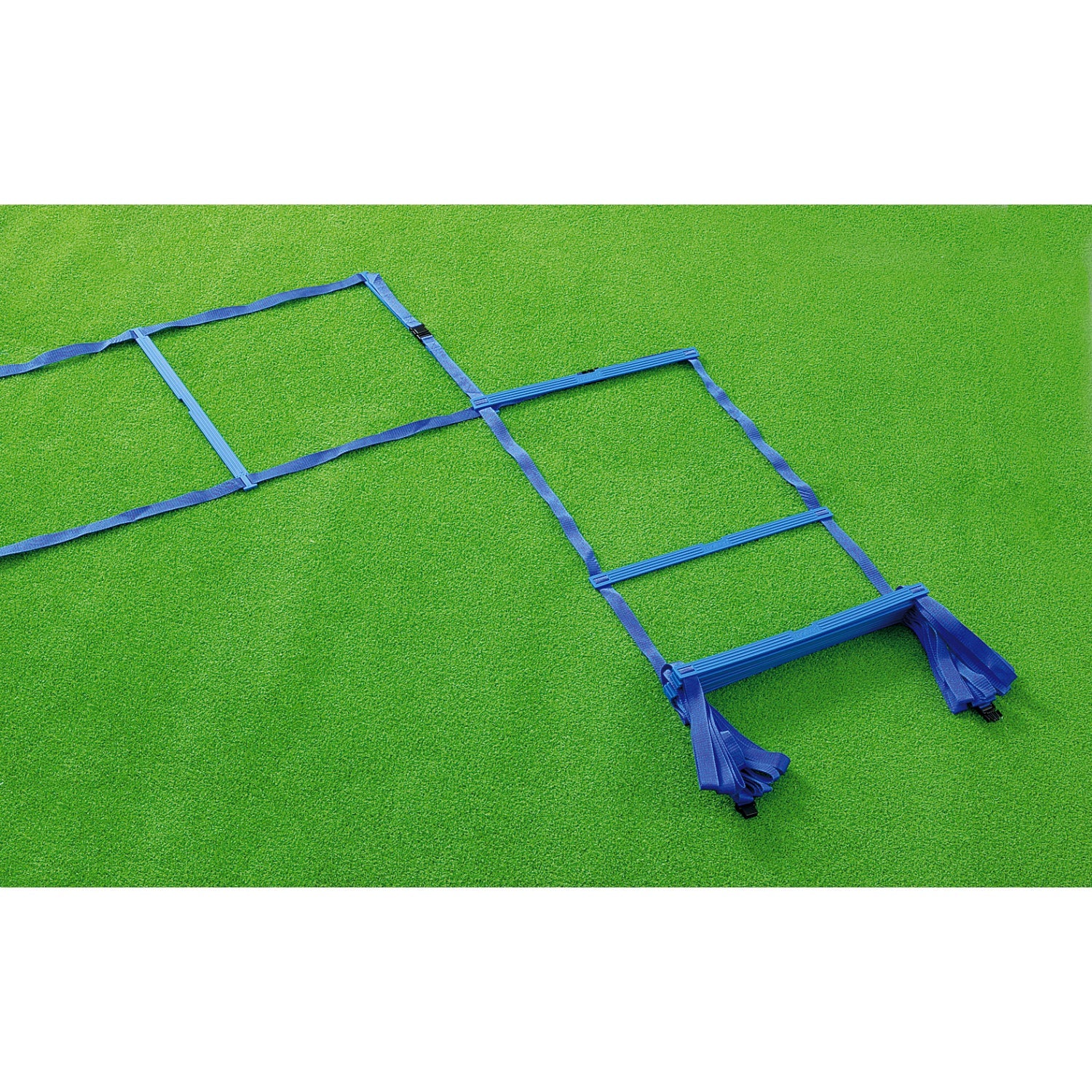

- ・ラダートレーナーDXはたるみがないように床へしっかり設置します。

- ・視線を前に向け、胸を張った姿勢をキープしながら、ラダーの各ボックスの中央にステップします。

- ・イメージしたリズムに合わせて、素早く正確なステップワークを行います。

ラダートレーナーDXを用いたステップワークトレーニング

ラダーを活用したステップトレーニングは、足の回転(ピッチ)を高め、素早く正確に足を動かす能力を養います。まずはラダートレーナーDXを床にたるみなく設置し、安定した環境を作りましょう。姿勢は胸を張って視線を前に保ち、各マスの中央に正確に足を運びます。最初はリズムよく10回×5セットを目安に行いましょう。動きに慣れてきたらスピードを徐々に上げ、イメージ通りの素早いステップができるよう挑戦します。

ポイントは「足が地面に着いた瞬間、反対の足を素早く引き上げる」イメージを持つことです。着地した足の反動を使って次の一歩を作ることで、無駄な動きを減らし効率的なステップが可能になります。いきなりラダーを使うのではなく、まずはその場で素早い足の入れ替えを練習してからラダー上で行うと感覚をつかみやすいです。さらに、肘を90度に曲げ、手のひらが耳の横から腰の横までしっかり振れるように意識します。腕の振りが足の回転を加速させるため、足だけに意識を向けず全身を連動させましょう。

■どういったプレー場面にそのスキルが活かされるか

短距離走やサッカー、ラグビー、バスケットボールなど、瞬時に動き出す必要があるスポーツで足の回転力(ピッチ)を高めることに直結します。相手をかわすドリブル、守備の素早い寄せ、陸上短距離種目のスタートダッシュなど、細かいステップが求められる場面で大きな効果を発揮します。反応速度や方向転換のスムーズさが増し、試合中のプレー全体が安定かつスピーディーになります。

■上達ポイント・意識ポイント

目線はできるだけ正面を保ち、下を見すぎないようにしましょう。実際の競技では頭を下げた姿勢で動くことは少なく、目線を前に向けることでフォームも安定します。ピッチ(足の回転)を上げるには腕の振りが重要なため、足元だけに集中せず腕の大きな振りも意識します。動きを「なんとなく」で行うのではなく、毎回テーマを決めることが上達の鍵です。たとえば「着地する足の位置を決めて行う」「腕をしっかり振って推進力を得る」など、小さな条件づけが質の高いトレーニングにつながります。

■コーチや練習を見守る保護者の方に対する着目ポイント

足がしっかりと上がっているか、腕が大きく振れているかを確認しましょう。本人は「できている」と思っていても、実際には足が低かったり腕の振りが小さかったりすることがよくあります。客観的な視点でフォームを見て伝えることが重要です。動画を撮影して見せると本人の意識改善につながります。

■コーチや練習を見守る保護者はどう声がけしてあげると習得につながるか

まずは「とにかく素早く動く」ことを意識させます。慣れてきたら「腕を大きく振ろう」「ラダーの真ん中に正確に足を入れてみよう」など、フォームの具体的なポイントを伝えます。動きの速さと正確さを段階的に意識させることが上達への近道です。

■強度を上げるための工夫

・ラダーのマスを一つ飛ばして進む

・あえて足を高く上げず、ラダーに引っかかるギリギリの高さで素早く行う

・リズムの変化を加え、急加速や減速を取り入れる

これらの工夫を加えることで、反応速度やコントロール力がさらに鍛えられ、試合中の複雑な動きや不意の動きにも対応しやすくなります。

トレーニングに活用できるアイテム紹介

障害物サイドステップ(潜る)

練習ポイント

- ・サーキットポールアングルを利用して、ポール(障害物)をパワーポジションの状態でくぐりながらサイドステップを繰り返します。

- ・バーをしっかり認識しながらも、視線は前にキープします。

- ・外に意識を向けることでスポーツの実戦感覚に近づけ、複数のタスクに対応しながらも正確な動きを素早く行うことを目指します。

サーキットポールアングルを使ったポールくぐりサイドステップトレーニング

このトレーニングは、股関節を使った姿勢変換と視野の確保を同時に行いながら、複数の刺激に対応する能力を養うことを目的としています。サーキットポールアングルを床に安定して設置し、パワーポジションの姿勢で準備します。膝とつま先を同じ方向にそろえ、腰を軽く落とした安定姿勢からサイドステップでポールをくぐって進みます。視線はポールだけに集中せず、あくまで正面をキープするのがポイントです。 20秒×5セットを目安に、テンポよく繰り返します。慣れてきたらバーの高さを少しずつ低くしてチャレンジしましょう。ただし、ポールをくぐることだけに意識が偏ると、上半身が丸まって首が下がってしまう恐れがあります。その場合は動きを止め、もう一度股関節をしっかり曲げて正しいフォームを確認します。

■どういったプレー場面にそのスキルが活かされるか

この動作は、バスケットボールやハンドボールで相手をかわして進む際の低い姿勢や、野球やソフトボールで自分より低い位置に来たボールを素早く処理する動きに直結します。また、サッカーやラグビーでも、急な進路変更や接触時の姿勢制御に役立ちます。下半身を柔軟に使いながらも頭を上げて周囲を確認できる能力は、プレーの幅を広げる重要な要素です。

■上達・意識ポイント

膝の曲げ伸ばしだけでなく、股関節をしっかり使うことが大切です。お尻を後ろに引くイメージで股関節を曲げ、下半身の大きな筋肉を使うことで姿勢を安定させます。首が丸まらないよう目線は正面を保ちましょう。実際の競技では頭を下げる場面が少ないため、トレーニングから目線を上げて行うことが実戦力につながります。より実践的にするには、正面に目標物を設定するのも有効です。近くを通る人や自転車、時計の秒針など動くものを追いながら行うと、試合中に近い環境で練習できます。

■コーチや練習を見守る保護者の方に対する着目ポイント

膝や股関節をしっかり曲げて低い姿勢を保てているか確認します。上半身が過度に丸まり地面と平行に近い姿勢になっていないかも重要です。もしフォームが崩れている場合は一度休憩を取り、正しいパワーポジションに戻してから再開します。フォームを意識せず続けると腰や膝に負担がかかるため注意が必要です。

■コーチや練習を見守る保護者はどう声がけしてあげると習得につながるか

回数を重ねるうちに体がだんだん高くなったり、くぐることだけに意識が偏りがちです。「股関節を使って!」「頭を上げて!」などの声かけで姿勢を修正しましょう。ポールをくぐることよりも、正しいフォームと目線を保つことの重要性を伝えることで安全性と質の高い動きを習得できます。

■強度を上げるための工夫

・ポールの高さを下げる

・ポールの本数を増やし、連続でくぐる距離を長くする

・正面にいる人に指を出してもらい、出された本数を足し算するなど頭を使う課題を組み合わせる

・横にボールを置き、くぐりながら手でタッチする動きを加える

これらを取り入れることで、姿勢保持力と判断力、反応速度が同時に鍛えられ、試合により近い状況での動きに対応できる体づくりが可能になります。

目標物ステップ(渡す)

練習ポイント

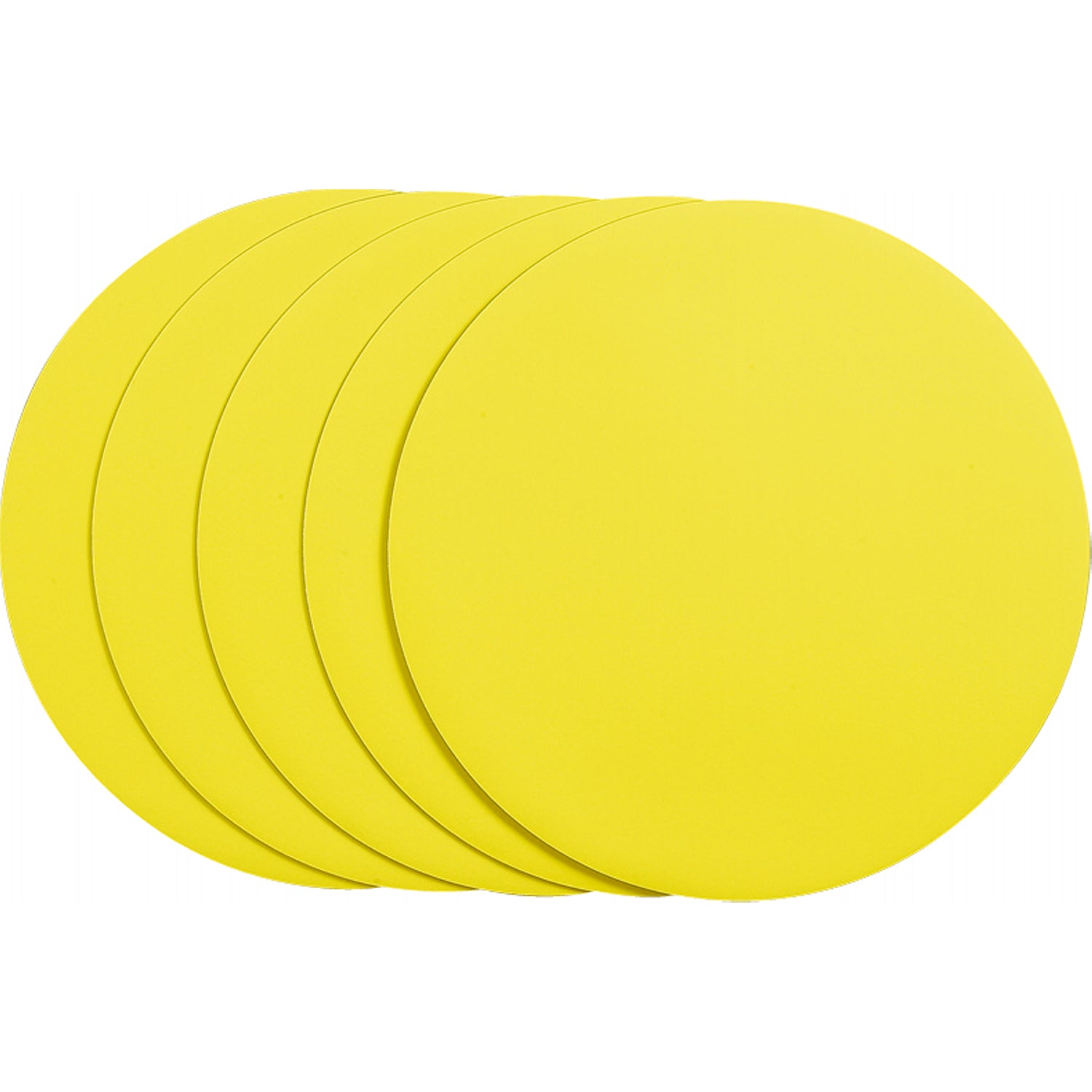

- ・マーカーの中央に着地できるようにステップを行います。

- ・着地では膝とつま先の向きをそろえるよう意識します。

- ・着地場所が乱れても次のステップで修正し、動作を継続します。

正しいステップ能力を習得するトレーニング

このトレーニングは、自分のイメージ通りに身体をコントロールしてステップする能力を養い、ケガの予防と動きの精度向上を目的としています。始める前にふくらはぎをしっかりストレッチして足首の可動域を広げ、衝撃に耐えられる準備をしましょう。マーカーパッドを床に配置し、まずは無理のない小さな幅からスタートします。リズムよく、マーカーの中央に正確に着地することを意識して10回×5セットを目安に繰り返します。

慣れてきたら、マーカーパッドの配置を変えて幅や距離を調整し、ステップのバリエーションを増やします。前方向だけでなく、サイドステップやバックステップも取り入れてみましょう。テンポよく連続して動くことで、次のステップ先を素早く判断する力も鍛えられます。

■どういったプレー場面にそのスキルが活かされるか

この練習は「思った通りに体を動かす」感覚を高め、競技中のミスやケガを防ぐことにつながります。多くの場合、選手は頭で描いた動きと実際の動きに微妙なズレがあり、その差が転倒や衝突の原因になることがあります。テンポよくステップを踏む習慣をつけることで、試合中に瞬時に進む方向を判断し、正しい足の置き方で次のプレーにつなげることができるようになります。バスケットボールやサッカーでの方向転換、野球の守備範囲拡大、ラグビーでの素早いカバリングなど、幅広い競技に応用できます。

■上達・意識ポイント

初めのうちはスピードよりもフォームを重視しましょう。着地の際、膝とつま先が同じ方向を向いているかを確認しながら行うことが大切です。動作中はリズムを意識して軽やかにステップを踏むことを心がけます。慣れてきたら徐々にスピードを上げていきますが、足元ばかりを見てしまうと次の動きが遅れやすくなります。実際の試合中は自分の足元を確認する時間はないため、早い段階から目線を上げて周囲の状況を意識しながら動けるように練習しましょう。

■コーチや練習を見守る保護者の方に対する着目ポイント

選手が安全な着地姿勢を保てているかを最初に確認します。膝が内側に入っていないか、バランスを崩していないかを観察してください。足元ばかり見て動いている場合は、不安や強度の高さが影響している可能性があります。その場合はマーカーの距離を近くしたりスピードを落としたりして、安心して動ける条件に調整しましょう。着地のたびにマーカーの中央に足を置けているかも重要なチェックポイントです。

■コーチや練習を見守る保護者はどう声がけしてあげると習得につながるか

「マーカーの穴をしっかり塞ごう!」「肩の力を抜いてテンポよく!」といったシンプルな声かけが効果的です。実施する本人は細かく考えるよりも、リズムに乗って楽しく正確にステップすることで自然と動作が整います。楽しさを保ちながら安全なフォームを意識させることが上達への近道です。

■強度を上げるための工夫

・ステップのスピードを上げる

・マーカーの距離を広げる

・マーカーの位置をランダムにして予測を難しくする

・音楽やメトロノームのリズムに合わせてステップする

これらの工夫を加えることで、素早い判断力と正確な動作を同時に鍛えることができ、試合中の不意の動きにも対応できるようになります。